主な業務

1.食品衛生法等に基づく収去検査

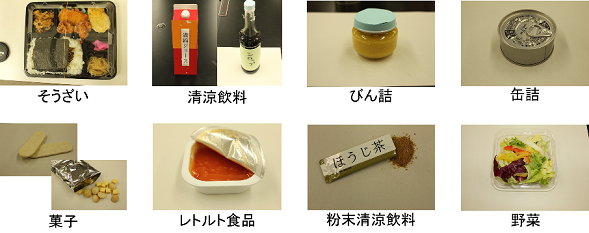

監視指導計画に基づき、都保健所及び食品監視課が収去した大規模製造施設、総合衛生管理製造過程承認施設(HACCP)、問屋業及び輸入業等で取り扱う食品の細菌学的検査を実施しています。検査対象食品は、そうざい、清涼飲料、菓子、びん詰、缶詰、レトルト食品、野菜等、一般に流通している食品です。

国内では、食品について様々な規格が定められています。食品の安全性を確保するために「食品、添加物等の規格基準」等が設定されており、改善指導の指針として「衛生規範」が定められています。当研究室では、これらに基づいて検査を行っています。

また、これらの結果に基づき、食品製造施設等の衛生状況改善を目的として、調査研究を行っています。

2.苦情食品への対応

都民から保健所等に依頼のあった食品の苦情品について、原因究明のための細菌学的検査・調査研究を行っています。

苦情内容

・そうざい等の異味異臭

・ミネラルウォーター等の飲料水に異物混入等

3.黄色ブドウ球菌による食中毒事例の疫学解析

黄色ブドウ球菌食中毒の疫学解析を目的として、食品等から分離された菌株について、エンテロトキシン産生性試験やコアグラーゼ型別を行っています。また、食中毒事例由来の黄色ブドウ球菌を対象に分子疫学解析及びゲノム解析を行い、本菌の特性について研究しています。

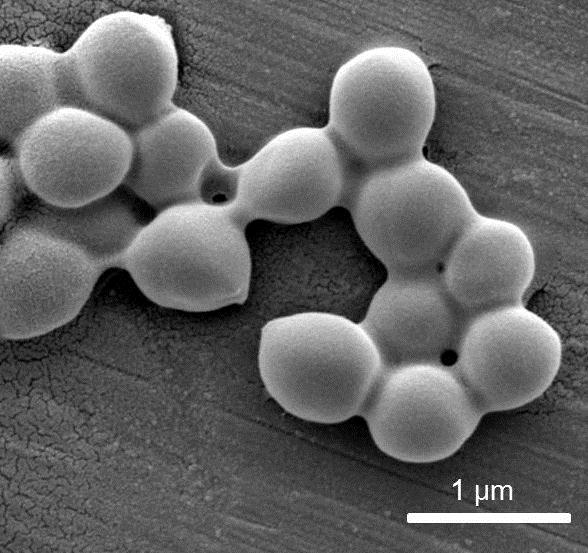

黄色ブドウ球菌食中毒における可動性遺伝因子の役割と近年の知見

黄色ブドウ球菌・・・ヒトや動物の皮膚や消化管などに常在する ブドウ球菌の一種であり、食中毒や皮膚の化膿性疾患などの原因に なります。典型的な黄色ブドウ球菌は黄色い色素を産生し、顕微鏡 で観察すると、ぶどうの房のように見えることから、この名前が付 きました。この菌は様々な毒素を産生し、その一つであるブドウ球 菌エンテロトキシンは、食中毒の原因になります。ブドウ球菌エン テロトキシンは熱に強く100℃30分の加熱でも分解されません。

4.その他

・都区精度管理事業

都区の保健所検査室と協力して、食品衛生に関わる細菌学的検査に関する精度管理を年に一回行い、成績の評価を行っています。

・厚生労働省委託食中毒菌汚染実態調査

厚生労働省からの委託事業として、区保健所や市場から搬入される生食用野菜について腸管出血性大腸菌、サルモネラ属菌等の汚染実態検査を夏期に行っています。

・技術研修

都区の食品検査担当者や食品衛生監視員に対する技術研修を行っています。

研究年報

市販生鮮青果物の衛生細菌学的調査成績(1999年~2010年)(PDF:744kB)

各種食品のセレウス菌汚染状況と分離菌株の嘔吐毒産生性(PDF:343kB)

ウォーターサーバーの細菌学的調査(PDF:962kB)

各種食品の衛生規範および東京都措置基準に基づいた細菌学的検査成績(平成24~25年度)(PDF:323kB)

都内で販売されている弁当の細菌学的調査(PDF:319kB)

市販食品からの第三世代セフェム系およびカルバペネム系薬剤耐性大腸菌群の検出(2014年~2015年)(PDF: 920kB)

食品由来大腸菌の下痢原性に関与する病原遺伝子の保有状況と薬剤耐性(PDF: 965kB)

衛生規範等に基づいた食品の細菌学的検査成績 (平成26年度~平成28年度) (PDF: 713kB)

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会で実施した食品細菌検査(PDF: 1.5MB)